製造請負契約において、指揮命令を理解することは重要です。正しく理解せず指揮命令を行った場合、偽装請負となり、労働者派遣法違反とみなされることがあります。そこで、まずは製造請負契約に関連する重要な用語について解説します。

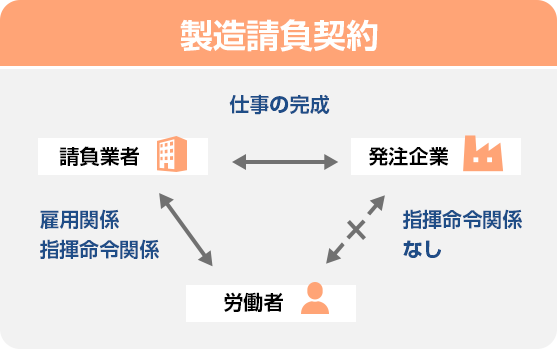

製造業における請負契約とは、発注企業が業務の成果物を請負業者に委託し、請負業者が独立して業務を遂行する契約形態のことを指します。請負業者は発注企業から依頼を受けた業務を自社の責任で遂行し、完成した成果物に対して責任を負います。

請負契約と労働者派遣契約は異なり、請負契約では労働者が発注企業から指示を受けることはありません。あくまでも指揮命令権は請負業者にあるため、発注企業が直接労働者に業務指示を出すことは禁止されています。

製造請負契約について詳しく知りたい方は、こちらもぜひご覧ください。

製造請負契約とは?製造業界のトレンドと展望

製造請負契約とは、製造業の一部または全体の生産プロセスを外部業者に委託する契約のことです。本記事では、製造請負契約の基本的な定義から最新のトレンドまで詳しく解説します。

指揮命令とは、業務の遂行に必要な指示や管理を行うことを指し、通常は雇用関係に基づいて行われます。請負契約においては、請負業者が雇用する労働者に対して、請負業者の管理責任者が指揮命令を行うのが原則です。

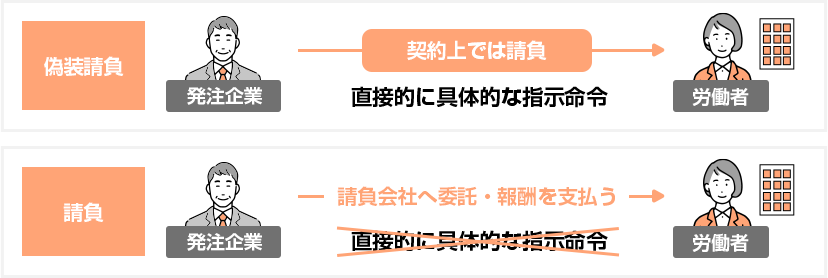

しかし、発注企業が請負業者の従業員に直接指示を出したり、業務の進め方を細かく指導したりすると、契約上の指揮命令権が発注企業に移ってしまい、結果として偽装請負と判断される可能性があります。

偽装請負とは、契約上は請負契約となっているものの、実態として発注企業が請負労働者を直接管理・指導している状態を指します。偽装請負が発覚した場合、労働基準監督署から是正指導を受けたり、場合によっては労働者派遣法違反とみなされたりすることがあります。

偽装請負に該当するケースの例:

・発注企業の担当者が請負業者の従業員に直接業務指示を行う

・請負業者の従業員が発注企業の制服を着用し、同じ勤務管理を受ける

・業務の進捗管理を発注企業が行い、請負業者の管理責任者が関与しない

このような状況が発生すると、請負契約ではなく労働者派遣契約とみなされる可能性があり、契約内容の見直しが求められることになります。

製造請負契約において、注文者は労働者に対して直接的に指揮命令を行うことはできません。しかし、実際にどのような行動が指揮命令に当たるのかを判断するのは難しい面があります。そこで、具体的な事例を挙げながら解説します。

【事例1】自動車部品メーカーにおける偽装請負

ある自動車部品メーカーでは、工場で働く約200人の請負労働者のうち、多くが正社員と混在して業務を行っていました。発注企業の正社員が請負労働者に対して直接指示を出し、業務の進め方を決定していたため、典型的な偽装請負状態となっていました。

この状況を受け、労働局が発注企業に対して改善指導を実施。請負労働者の一部は労働組合を結成し、違法状態の解消と正社員雇用を求めていました。結果として、発注企業は請負労働者の一部を直接雇用へと切り替え、一定期間後に正社員登用する方針を決定しました。

【事例2】住宅建材メーカーにおける偽装請負

ある住宅建材メーカーでは、業務請負企業の従業員として働く労働者が、実態として発注企業の指揮命令下で業務を行っていました。労働者は20年間にわたり請負の形で業務に従事していましたが、発注企業の管理者から日常的に具体的な指示を受けていたため、偽装請負状態と判断されました。

この状況を受けて、労働者5名は発注企業に対し直接雇用を求める訴訟を提起。当初、一審では請負契約が有効とされましたが、高裁では労働者派遣法40条の6が適用され、発注企業による直接雇用が認められる判決が下されました。

製造請負契約において、適切な指揮命令の範囲を維持するために、以下の対策が重要です。

1. 請負業者の管理責任を明確にする

請負業者は、現場管理責任者を配置し、業務指示や労働者の教育を行う役割を担います。発注企業の担当者が直接指示を出すのではなく、請負業者の管理責任者が適切に指導を行う仕組みを構築することが求められます。

2. 発注企業と請負業者の業務範囲を明確化する

請負契約においては、発注企業が求める成果物を請負業者がどのように達成するかの裁量を持つことが重要です。業務のプロセスまで細かく指示を出すのではなく、求める品質や納期、完成基準を明示することが適切な管理の方法となります。

3. 勤務管理や労務管理を請負業者が担当する

発注企業が請負労働者の勤務時間を管理したり、評価を行ったりすることはできません。これらの管理業務はすべて請負業者が行うべき事項であり、発注企業が介入することは偽装請負と判断される原因となります。

以下のチェックリストを活用し、適正な請負契約の管理ができているか確認しましょう。

請負業者の管理責任者を明確に設定し、管理責任者がすべての業務指示を出す

発注企業は請負業者と契約した範囲内で業務を依頼し、具体的な指示は請負業者の裁量に任せる

発注企業は成果物に対する評価を行い、個々の労働者の業務には関与しない

請負業者は労働者の勤務管理・教育を行い、発注企業の社員と混在しないような環境を作る

監査を定期的に行い、請負契約が適正に運用されているか確認する

製造請負契約において指揮命令の範囲を適切に管理することは、発注企業・請負業者双方にとって法的リスクを回避し、長期的な信頼関係を築くために欠かせません。発注企業は請負業者の独立性を尊重し、適切な業務運用を行うことが重要です。

また、このような指揮命令の範囲の有無を具体的に判断するのは難しいため、37号告示というガイドラインがあります。どのように指揮命令の有無を判断するのかについて具体的な事例を詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

37号告示とは?請負と派遣の違いに注意

37号告示とは、請負契約と派遣契約の違いを明確に区別し「偽装請負」の防止を目的とするガイドラインです。どのように指揮命令の有無を判断するのかについて具体的な事例を紹介しています。

製造請負契約では、発注企業が請負労働者に直接指示を出すことは禁止されているため、業務を管理し指揮命令を行うのは請負業者の管理責任者になります。これは、請負契約が「成果物に対する契約」であるため、業務の進め方や手順に対しては、請負業者が自社の判断で管理・運営することが求められるからです。

管理責任者は、以下のような業務を担います。

1.

業務の進行管理

業務の遂行状況を確認し、作業の遅れや問題がないかをチェックする。

必要に応じて作業の優先順位を変更する。

2.

作業員への指示・教育

作業手順の説明や品質管理の徹底を行う。

新人や未経験者への教育・指導を実施する。

3.

労務管理

労働時間の管理や、休憩時間・シフト調整を行う。

安全管理や衛生面のルールを遵守させる。

4.

発注企業との調整

業務の進捗報告を行い、納期や品質について発注企業と調整する。

発注企業の要望を受けた場合は、請負業者内で調整し、業務方針を決定する。

このように、管理責任者の存在は適正な請負契約の維持に欠かせない役割を果たします。

1. 請負業者が管理責任者を配置する

発注企業が請負労働者に指示を出さないよう、請負業者が管理責任者を明確に配置する必要があります。この管理責任者は、業務全体を統括し、発注企業との連絡窓口としても機能します。

2. 業務の指示系統を明確にする

発注企業が業務を相談する場合の流れ

直接の指示は請負業者の管理責任者のみが行い、発注企業は業務の成果を確認する立場に留まるようにしましょう。

3. 契約書に指揮命令の範囲を明記する

発注企業と請負業者の契約書には、指揮命令の範囲を明確に定義し、発注企業が直接業務指示を行わないことを明記することが重要です。これにより、トラブルが発生した際にも適切な対応が可能となります。

4. 定期的な監査・チェックを行う

請負契約が適正に運用されているか、発注企業・請負業者双方で定期的に確認することが望ましいです。指揮命令者が適切に機能しているか、労働環境が法令に則っているかを監査することで、偽装請負のリスクを最小限に抑えることができます。

製造請負契約において指揮命令者の役割を適正に運用することは、コンプライアンスを遵守し、発注企業・請負業者の信頼関係を維持するために重要です。

ポイント

これらのポイントを押さえることで、適正な請負契約の運用が可能となり、法令違反を防ぐことができます。

製造請負契約において、指揮命令の適正な運用は極めて重要です。適切な指揮命令の管理ができていないと、偽装請負とみなされるリスクが高まり、法的な是正勧告や罰則の対象となる可能性があります。特に、発注企業と請負業者の間で「指揮命令権の所在」を明確にしておくことが求められます。

指揮命令の適正な管理は、企業のコンプライアンスを守り、リスクを回避するために不可欠です。請負契約の正しい理解と運用を徹底することで、発注企業と請負業者の信頼関係も強化されます。

株式会社平山では、適正な請負契約の運用を支援し、コンプライアンスを重視した業務管理体制を構築しています。

株式会社平山の製造請負サービス(進化型アウトソーシングサービス)にご興味のある方は、ぜひ以下のサイトもご覧ください。